スクール特集(東京立正高等学校の特色のある教育 #6)

流通に乗らない桃を活用して「売れる商品」をつくる「桃甘酒プロジェクト」

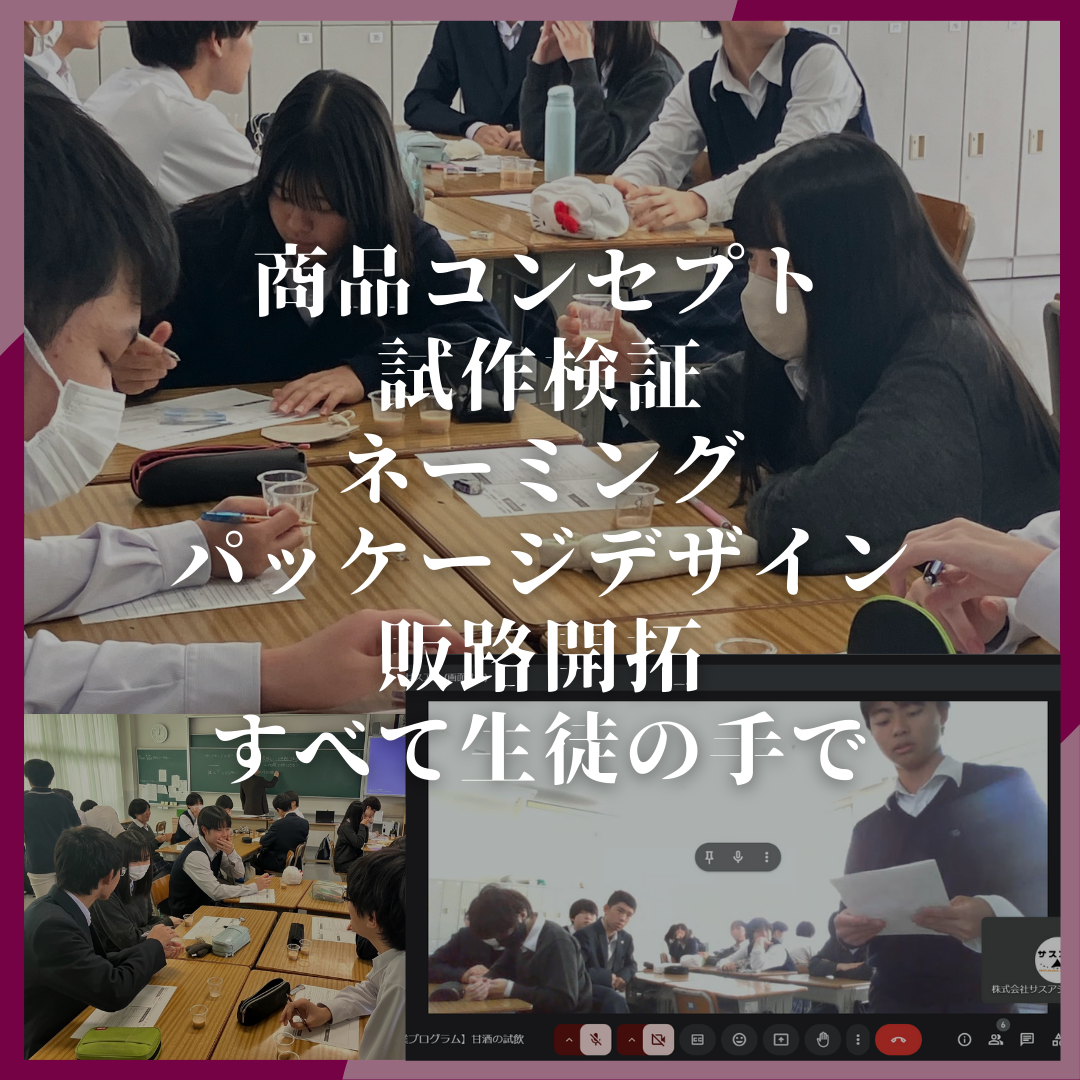

イノベーションコースでは高1の「総合的な探究の時間」を通じて、「社会課題の解決」と「売れる商品をつくる」ことの両立に挑戦。2024年度の取り組みを取材した。

東京立正高等学校の「イノベーションコース」(内進生は全員同コース)では、高1で「身近な地域」、高2で「世界」に目を向け、高3で取り組みについて発表するというSDGsのプログラムを通して、社会に貢献できる人材の育成を目指している。2024年度の高1は、「総合的な探究の時間」を通じて「アップサイクル桃甘酒プロジェクト」に挑戦。福島県産の流通に乗らない桃を活用して取り組んだ同プロジェクトについて、原子桂輔先生(SDGs委員会代表)、高崎和美先生(イノベーションコース高2担任)と生徒2人に話を聞いた。

2024年度に取り組んだ「アップサイクル桃甘酒プロジェクト」

「アップサイクル桃甘酒プロジェクト」では、生徒たちが商品のコンセプトづくりから、ネーミング、パッケージデザイン、価格設定、販路開拓などを経験。誕生させた桃甘酒「桃源郷」は、高円寺のマルシェや杉並区で開催された物産展などで生徒たちが販売した。最後の販売機会となった9月の文化祭で約350本が売れ、目標の販売本数2500本を超えて約2700本を販売したという。

「2023年度の高1は福島県の麹店とコラボして、サイズが規格外だったり地面に落ちて傷がついたため出荷できないりんごを活用した『りんご甘酒プロジェクト』に取り組みました。廃棄される予定だった1つの農家さんのりんごはすべて加工できたので、このプロジェクトはこの学年で終了です。りんごの場合、保存の関係で年間を通して販売できないという問題があり、2024年度は同様に課題となっていた桃を活用したプロジェクトを新たにスタートさせました。桃は福島の名産でもあり、年間を通して保存できるので、プロジェクトとしてもアピールのしやすさがあります」(原子先生)

同校では課外活動でもSDGsに取り組んでおり、他校と合同で福島県の企業と協業し、生徒目線での課題解決提案を行ってきた経緯もある。福島県とのつながりにより甘酒プロジェクトがスタートしたが、同プロジェクトでは「社会課題の解決」と「売れる商品」の両立に挑戦し、「ビジネスとして持続可能にする厳しさ」まで体験することを目指した。

「生徒たちは、甘酒の味と告知の仕方で苦戦していました。味は試飲会を何回か行って決めましたが、今回は40~50代の主婦層に健康面からアピールするところから始まっています。生徒たちが飲んで美味しい味とターゲット層が好む味が違うので、桃の甘さをどこまで出すか決めるのも難しかったようです。また、甘酒は好き嫌いがはっきりわかれていたので、販売場所で試飲を勧めても断られることもあり、販売の難しさを実感していました。広告については、SNSでバズらせることも意識して、生徒から意見を募ってInstagramやブログをやってみましたが、こちらが思うようには広がらなかったです。流行っている音楽や言葉、キャラクターなどを意識しても、なかなか見てもらえません。約2700本売れたのは、店頭で生徒が熱意を持って販売してくれた結果なので、SNSなどの告知は今後の課題となっています」(原子先生)

生徒たちの意外な一面が見られる機会

甘酒の味が決まってからは、パッケージデザイン、チラシ制作、販路開拓などを希望制でグループ分けをして進めていったという。

「パッケージデザインは、生徒たちがイメージを考えてデザイナーに発注しました。デザイングループには男子が1人だけだったので話し合いがうまくいくか少し心配もありましたが、男女関係なくグループワークができていたようです。普段の授業とは違う活動なので、教員の側も新たな発見があります。例えば、実際に商品を販売する場では、意外な生徒が積極的に声がけする姿なども見られました。一般的な学校生活ではしないような経験をしたので、何かしら学んだことがあるでしょう。何を学んだかはそれぞれ違ってよいので、いろいろな形で成長できていたらいいなと思っています」(高崎先生)

2025年度の高1は、福島県にある老舗和菓子店とのプロジェクトが進められている。

「今年度は、和菓子店とのコラボで、既存の商品に生徒の意見を取り入れた最中を販売する予定です。昨年度の桃甘酒は完成度が高かったので、最中を販売する横で引き続き販売していきます。桃甘酒は予想以上にクオリティが高かったようで、麹店が販売している他の甘酒と比べ売り上げが良い方だったそうです。今後の課題としては、もう少し細かいところまで生徒が踏み込んでいければと考えています。例えば販売に使うテーブルクロスのデザインなど、授業の中だけではできない部分もあり、教員と業者で話し合って決めたこともありました。今後はそういった場面でも、生徒の代表を混ぜるなどして、生徒たちの考えも入れられるようにブラッシュアップしていきたいです」(原子先生)

▶︎販売の様子

「桃甘酒プロジェクト」に取り組んだ生徒にインタビュー

Kさん 高2(イノベーションコース)

Mさん 高2(イノベーションコース)

――「桃甘酒」の味はどのように決めましたか?

Kさん 最初に麹店の方が作った試作品を飲んでみましたが、桃の風味が弱いと感じました。前年度のプロジェクトも参考にして、ターゲットを40~50代にしようと決めて味を調整していったので味を決めるのが難しかったです。親に意見を聞いたり、販売する予定の高円寺周辺に住む人の購買傾向なども調べて決めました。

Mさん 私は甘酒に苦手意識があったので、試作品は糖度が低くてちょっと飲みにくかったです。その後、糖度の違う甘酒を2種類用意していただき比較しました。砂糖は不使用なので、桃の配合比で甘さを調整します。糖度が高い方が美味しいと思った人が多かったのですが、先生方や麹店の方はあまり甘くない方がよいという意見だったのです。ターゲット層が好む味にしなければ売れないので、自分たちが美味しいと思うものと売れるものは違うということがわかりました。

Kさん 最終的には糖度を20度前後にして、最初の試作品より桃の風味が感じられる味に仕上がっています。想定より少し甘めに仕上がったので、ターゲット層は30~50代に広げて売り方を考えていきました。

▶︎Kさん

――販売価格はどのようにして決めましたか?

Kさん 販売用の瓶は、140mlの飲みきりサイズと決まっていました。高円寺周辺に住む人は量より質を気にする傾向があるので、少し高級感を出して売った方が買ってもらえるのではという意見でまとまりました。甘酒は、健康志向の高い人たちに注目されている商品でもあります。30~50代は金銭的な余裕もあるだろうということで、1本500円で販売することになりました。

▶︎Mさん

――商品名やパッケージはどのようにして決めましたか?

Mさん 商品名はみんなで話し合って決めました。「買ってくれないと困るんです」というような商品名の案も出ましたが、投票で人気だったのが「桃源郷」と「桃李」です。調べたら「桃李」はすでに桃甘酒で商標登録されていたので、「桃源郷」に決まりました。パッケージは、デザインチームが上品な感じで質がよく見えて、「桃源郷」という商品名から洋風ではないデザインをイメージして、色は桃のピンクをベースにして考えたようです。

――チラシはどのようなイメージで作りましたか?

Kさん 僕はチラシチームでしたが、販売場所で試飲ができないときに配ったり、購入していただいた方に渡すことをイメージして作りました。砂糖や保存料、添加物不使用であることも特徴ではありますが、目標を達成したかったので「目標売上本数2500本」を一番大きく書きました。

Mさん ターゲット層は子連れが多いと想定し、高校生が作ったことを前面に出して 「2500本売らなければならない」ということを知ってもらえば、応援してもらいやすいと考えました。

――新規の販売場所はどのように開拓しましたか?

Mさん 都内にある福島のアンテナショップや、おじいちゃんが高速道路のサービスエリアで働いているという人がいたので、そういったつながりも活かして私たちが電話をしました。近くのコンビニや高円寺の商店にもお願いに行ってみました。審査が必要だったりして、なかなか実現しなかったですが、よい経験になったと思います。

Kさん 田園調布の「せせらぎマルシェ」などは、実際に販売させてもらうことができました。

――マルシェなどで販売をしてみた感想を教えてください。

Mさん 販売場所で「試飲いかがですか?」と勧めてみると、親世代は反応がよいですが、子どもは甘酒に馴染みがないようで、苦手だと言っている子もいました。お母さんから勧められて飲んだ子が意外といいかもという反応だったり、桃の風味が強めだったので買ってもらえることもありました。チラシを受け取ってもらえないときなどは少し傷つきましたが、もともと人と話すことが好きなのでお客様とのコミュニケーションは楽しかったです。大学生になったら、アルバイトで飲食店や販売の仕事をもっとやってみたいと思いました。

Kさん マルシェなどで売るという経験は初めてだったので、とても緊張して最初はうまく声が出せませんでした。チラシを受け取ってもらえなかったこともありましたが、試飲して「美味しい」と言ってもらえたときは嬉しかったです。商品を完成させるまでの作業より、完成させた後の告知や販売の方が大変でしたが、大変だったからこそ学びがあったと思います。物を販売するのは初めてでしたが、今後アルバイトなどでやってもいいと思える経験となりました。

――プロジェクト全体の感想を教えてください。

Mさん 普通の高校生ではなかなかできないことだと思うので、将来の夢と直接関係なくてもいい経験になったと思います。私は2500本より売れると思っていたので、最終的に約2700本が売れましたが、物を売るのは思った以上に大変だとわかりました。物を売る仕事はいろいろな人が関わった上で成り立っていると知ることもでき、このような経験ができたことがありがたかったです。味を決めるときに、麹店の方は自分たちとは全然違う舌を持っていて、ターゲット層のことを考えた上での意見を聞けて、とても勉強になりました。ターゲット層が求めている味は自分たちが美味しいと思う味とは違うことが、私たちだけではわからなかったので、味を決めるときが一番難しかったです。

Kさん お客様に直接販売するという体験が初めてだったので不安もあり、最初は行きたくないなと思ったりもしました。僕はMさんとは逆で、2500本も売れるかなと思っていたので、約2700本も売ることができて嬉しかったです。自分たちが作ったものを飲んでもらえて嬉しい気持ちもありますが、友達のやり方を参考にしたり、1人ではなく、クラスみんなで取り組めたから売るという行為も楽しいと思えるようになりました。「なんとか頑張れたね」とか「お疲れ様!」などと声をかけ合ったりして、ちょっとしたこともみんなと一緒にできたことが嬉しかったです。

――将来についてはどのように考えていますか?

Kさん 具体的な職業についてはまだ決めていませんが、大学で学びたい分野は決まっています。生物が好きなので、古生物かバイオやDNA関連の学部に行きたいです。古生物に興味を持ったのは、YouTubeで過去の生物をたくさん集めて、過去の生物博物館を作ろうというゲームを知ったのがきっかけでした。恐竜やもっと前に生きていた生物については、自分で知りたいと思って調べなければ知ることができません。体の細部に自分たちにないものがあったり、その時代に生きるために合わせた器官などもあると思うので、そういった一般には知られていないことを知ることができたら面白いと思いました。

Mさん 私は動物好きの母から影響を受けて、家族で全国の水族館や動物園をめぐるうちに魚や水生生物が好きになりました。ある水族館で、2050年には海から魚がいなくなることを表した水しか入っていない水槽を見て衝撃を受けたんです。小学4年生のときにそれを見て以来、「それは絶対にいやだ!」と思って、海に行ったら必ずゴミ拾いをしたり、シュノーケリングをするときも水質汚染などに気を遣うようになりました。大学では海洋について研究したいと思っていますが、自分が研究者としてじっくり取り組むより、民間の方と研究者をつなぐ役割に興味があります。研究者は表に出て研究内容を伝えようとする人が少ないように思うので、海の環境を守るために知ってほしいことをみんなに知ってもらえるように、自分にできることならなんでもやりたい気持ちでいます。

<取材を終えて>

同校では、子ども食堂や高齢者向けスマホ相談会といったボランティア活動を行ったり、中学3学年が縦割りで「杉並区へ取り組みの提案をしよう!」というテーマで活動するなど、杉並区とのつながりが広がっている。そういったベースがあるからこそ、今回のプロジェクトでも区内のイベントがあると「よかったら甘酒を売りますか?」と声をかけてもらうこともあったという。このようなプロジェクトには、それまでに積み重ねてきた地域とのつながりが非常に大切だと改めて感じた。2025年度に取り組んでいる和菓子プロジェクトにも、ぜひ注目していただきたい。